グルタチオンはある程度の量を摂取しないとダメ?

結論から言うと、「グルタチオンは“ある程度の量”を摂らないと意味がないのか?」への答えは、用途と製剤によって異なるが、経口では従来型(非リポソーム)のままでは吸収が乏しく、効果検出には少なくとも数百mg/日以上の用量や粘膜吸収型・リポソーム化などの工夫が必要になる、が実証データの効き目は領域ごとにばらつく、というのが現時点のエビデンスである。

なぜ「ある程度の量」が論点か

還元型グルタチオン(GSH)は小腸管腔でγ-グルタミルトランスフェラーゼなどにより分解されやすく、古典的には経口生体利用率が低いとされてきたため、血中や組織のGSHを有意に増やすには「用量」か「送達経路(口腔粘膜・リポソーム)」の工夫が要る、という前提がある。

近年は舌下・頬粘膜投与(オロバッカル)やリポソーム化で血中GSH上昇が短時間で再現され、従来の「ほとんど吸収されない」という見解は条件付きに修正されつつある。

製剤別の吸収・有効性

経口(従来型カプセル/錠): 初期研究では全身酸化ストレス指標に対する影響は限定的で、ロバストな上昇を示しにくい報告がある一方、動物・一部ヒトで増加を示すデータもあるため一枚岩ではない。

オロバッカル(舌下・頬粘膜): 小規模だがヒトで30–60分以内に血中GSH上昇が統計学的に有意という結果が示され、粘膜吸収の有利さが示唆される。

リポソーム型: パイロットRCTで500–1000 mg/日×4週間で全血・赤血球・リンパ球などのGSHストア上昇、酸化ストレス低下、免疫機能指標の改善が報告され、許容性も良好とされた。 2型糖尿病患者での3か月投与でもGSH維持と酸化ストレス軽減の所見がある。

どのくらいの量が目安か(ヒト研究の範囲)

リポソーム型: 500 mg/日および1000 mg/日で用量依存的な蓄積と機能指標の改善が観察され、1週目から変化が出始めるエビデンスがある。少なくとも500 mg/日は「効き目が検出されやすい閾値」の一つの目安になりうる。

オロバッカル: 定量的な日量の最適解は未確立だが、急性の血中上昇が示されており、経口ルートより少量で効果を得られる可能性がある(試験は少人数で探索段階)。

従来型経口(非リポソーム): 系統的レビューでも「バイオアベイラビリティは議論が続く」とされ、効果を安定して得るには高用量が必要という見解があるが、標準化はされていない。

目的別の戦略(用量だけでなく“ルート”を最適化)

体内GSHストアの底上げ・酸化ストレス対策: リポソーム型で500–1000 mg/日がヒトで再現性を持って用いられている。数週間の継続で指標の改善が見られやすい。

迅速な血中上昇を狙う場合: オロバッカルの短時間吸収が理にかなう。用量設計は今後のデータ次第だが、「量を増やす」前に「投与経路を変える」選択肢がある。

皮膚領域(美白・色素沈着): ナラティブレビューでは経口・外用・静注の報告が混在し、効果と安全性のエビデンスは不均一。経口の有効性は限定的・用量依存の可能性が示されるが、確立には至らず、製剤/用量/期間の違いで結果が分かれる。

「プレカーサー」を使う選択肢(NACやGlyNAC)

NAC(N-アセチルシステイン): システイン供与体としてグルタチオン合成を促す。経口600–1200 mg/日が多くの臨床で用いられ、安全性プロファイルも良好で、酸化ストレス関連指標の改善が系統的レビューでも示唆されている。

GlyNAC(グリシン+NAC): 2週間の用量反応RCTで2.4–7.2 g/日が全血総GSHを用量依存的に押し上げる一次アウトカムを設定。短期でも代謝・酸化ストレスの複合改善が示唆される。

実務的含意: 「グルタチオンそのもの」を高用量で入れるよりも、経口バイオアベイラビリティの高いプレカーサーで内因性合成を上げる方が、少ない“量”で同等以上の生理効果を得られる場合がある。

-

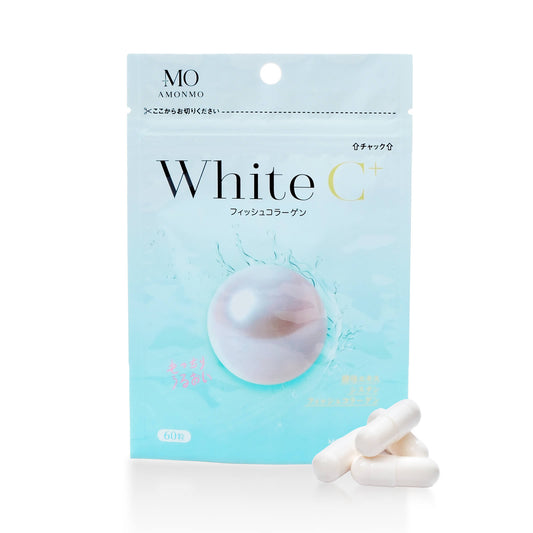

AMONMO WhiteC+ 60粒(グルタチオン含有酵母抽出物配合)

通常価格 ¥2,650通常価格単価 あたり -

F&W アルギニン シトルリン クエン酸 ゆず風味 250g

通常価格 ¥2,750通常価格単価 あたり -

F&W グルタミン パウダー ノンフレーバー 500g

通常価格 ¥1,980通常価格単価 あたり

安全性と期間

リポソームGSHは1–3か月の投与で有害事象は少なく、耐容性は概ね良好と報告されるが、長期・大規模試験は限定的であり、用量上限の確立は今後の課題。

NACは600–1200 mg/日での安全性が広く裏づけられており、適応外用途でも忍容性は良好。ただし消化器症状など軽微な副作用はあり得る。

まとめの実務ガイド

経口の従来型グルタチオンは“少量”では効果が乏しい可能性があるため、「量を増やす」か「製剤を変える(リポソーム・オロバッカル)」のいずれかを検討するのが合理的である。

データが比較的整っているのは、リポソーム型の500–1000 mg/日(数週間~数か月)と、プレカーサーのNAC 600–1200 mg/日(あるいはGlyNAC 2.4–7.2 g/日)という枠組みで、目的に応じた選択が推奨される。

「どの程度の量が必要か」は“通路(吸収経路)×期間×目的”で変わるため、単純な閾値より、製剤設計と継続期間の最適化を優先し、必要に応じてプレカーサー戦略を組み合わせるのが合理的である。