外用×経口の相乗効果は成立するか ― 組み合わせ戦略の科学的妥当性を検証

結論から言うと、皮膚疾患やフォトエイジング領域では、外用療法と経口(全身)療法の「組み合わせ」による相乗効果は複数のテーマで成立し得るが、疾患・標的・介入の種類によってエビデンスの強さは異なる、というのが科学的妥当性の要点である 。

相乗効果とは何か

相乗効果は、2つ以上の介入を組み合わせた際に、単独の加算以上の治療効果や耐容性の向上、到達時間の短縮、再発抑制などが得られる現象を指す 。

皮膚科では、病態の多因子性(微生物叢、炎症、角化、酸化ストレス、免疫応答、環境因子)が強いため、機序の異なる外用と経口を組み合わせる合理性が高い一方、相乗性の証明にはランダム化比較試験や生体指標での一貫した改善が必要になる 。

痤瘡:古典的テーマでの強固な根拠

中等度以上の痤瘡では、経口テトラサイクリン系+外用レチノイドの併用が、経口単独より総病変数・炎症性/非炎症性病変の減少で有意に優れることが多施設ランダム化試験で示されている(リメサイクリン300 mg/日+アダパレン0.1%ゲル併用が優越、12週時の著明改善以上が75.5% vs 51.8%) 。

外用の固定配合(BPO+抗菌薬、アダパレン+BPO)は、単剤に比べて速効性・有効性・アドヒアランスで優れ、ガイドラインも一次治療として推奨しているため、これに経口治療を重ねる「多層戦略」でさらなる効果が期待できる構図がある 。

一方、レチノイド+BPOなど刺激性増強や光感受性の副作用学も併存し、日中の紫外線対策が不可欠であるなど、相乗効果の追求は安全性最適化と不可分である 。

フォトプロテクション・抗酸化:内外からの二重防御

紫外線により皮膚で活性酸素が生じ、エリスマ、DNA損傷、光老化が進むが、外用と経口の抗酸化介入はいずれもラジカル消去能を高め、日焼け反応やチミン二量体形成を抑えるエビデンスが体系的レビューで整理されている 。

外用では、ビタミンC+E+フェルラ酸配合などで、エリスマ低減や日焼け細胞・DNA損傷の抑制、ランゲルハンス細胞抑制のブロックなどが示され、組み合わせが単剤より防御効果が高いことが報告されている 。

経口では、ビタミンCやポリフェノール摂取で皮膚のラジカル消去能が約2割増加した報告や、ビタミンD・E類縁体の長期経口摂取で日焼け反応とチミン二量体が減少した報告があり、外用抗酸化剤と「二重化」する理論的合理性があるが、用量・製剤間のばらつきと研究不均一性には留意が必要である 。

乾癬:外用ビタミンD類縁体と経口の位置づけ

乾癬では外用ステロイドやビタミンDアナログが長期管理で有効かつ他治療との併用で効果が高まる一方、経口ビタミンD補充の治療効果は不均一で、欠乏状態や季節、BMIなど修飾因子の影響を受けるとする最新総説がある 。

経口ビタミンDの併用はNB-UVBやアシトレチンとの組み合わせでPASI改善を示した研究もあるが、長期・大規模で標準化された試験が不足し、相乗性の確証は疾患内でもサブグループに限定的といえる 。

抗老化外用の「外用×外用」相乗と経口の補完

外用領域では、ビタミンCとEの併用が単剤より光防御を高めるなど「外用×外用」の相乗が古くから示され、レチノール・ナイアシンアミド・抗酸化の役割分担でコラーゲン代謝と酸化ストレスに多面的に介入できる 。

この外用多剤戦略に、経口抗酸化や栄養補助を重ねることは理論合理性があるが、実臨床での明確なアウトカム(しわ・弾性・色素)に対する「加算以上」の効果は試験設計に依存し、製剤・用量・期間の標準化課題が残る 。

皮膚感染症:爪白癬にみる併用の実際性

爪白癬では、経口テルビナフィンやイトラコナゾールに外用抗真菌を重ねる「経口×外用」併用が文献上もっとも研究され、相乗(synergy)というコンセプトが臨床現場で応用可能とされるが、病型・薬剤・アドヒアランスで結果は変動する 。

爪という送達障壁の強い部位では、外用単剤の限界があり、全身療法の到達性と外用の局所濃度を組み合わせる合理性が高いというデリバリー学的観点も相乗の根拠となる 。

「外用+抗菌薬(経口)」と耐性・安全性

痤瘡領域では、経口・外用抗菌薬の同時使用は耐性化リスクの観点から原則期間短縮・BPO併用・維持期は非抗菌薬へシフトという抗菌薬管理が要諦であり、相乗効果追求と耐性抑制のバランスが重要である 。

外用レチノイド+BPOは有効だが刺激性・光感受性が増すため、サンスクリーンと保湿の併用で安全域を広げる「支持療法の相乗」も実装上の鍵となる 。

-

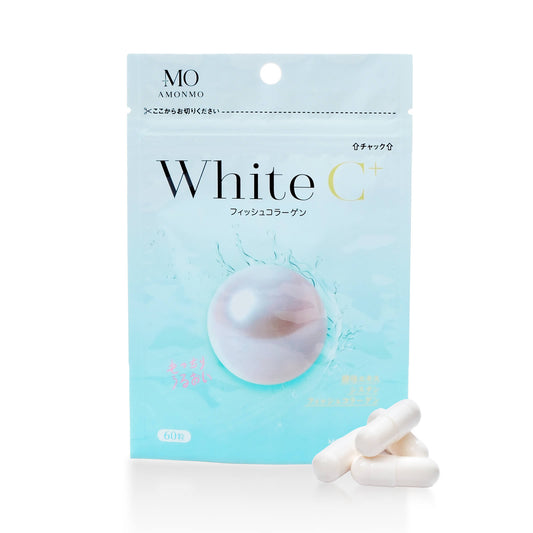

AMONMO WhiteC+ 60粒(グルタチオン含有酵母抽出物配合)

通常価格 ¥2,650通常価格単価 あたり -

F&W アルギニン シトルリン クエン酸 ゆず風味 250g

通常価格 ¥2,750通常価格単価 あたり -

F&W グルタミン パウダー ノンフレーバー 500g

通常価格 ¥1,980通常価格単価 あたり

新興テーマ:システム的抗酸化・栄養の補助

系統的レビューでは、外用抗酸化(C・E・フェルラ酸等)と合わせ、経口側の抗酸化・ポリフェノール・ビタミンD/E類縁体が皮膚指標を改善し得ることが示されるが、プラセボ対照・用量反応・長期安全を均質に満たす試験は未だ限られる 。

実装の際は、日焼け止め・外用抗酸化のベースに、紫外線曝露の多い季節や欠乏補正が必要な個体で経口補助を重ねる「層状戦略」が、実用上の相乗最適化として妥当である 。

エビデンスの強弱マップ

強い:痤瘡の「経口テトラサイクリン系+外用レチノイド」や「固定配合外用」の優越性、治療到達時間の短縮・レスポンダー率の上昇などの臨床指標で再現性がある 。

中等度:フォトプロテクションでの「外用抗酸化+経口抗酸化」の二重防御は生体指標(エリスマ、チミン二量体、ラジカル消去能)で支持されるが、長期臨床アウトカムの標準化が課題である 。

選択的:乾癬の「外用ビタミンD+経口ビタミンD」は、欠乏是正や他治療との併用で有望性はあるが、対象選択とプロトコル標準化が未完で、全体最適の相乗を断定できない 。

メカニズム的妥当性

多機序同時介入:外用レチノイドは微小面皰を抑え角化を正常化、BPOは抗菌・抗炎症、経口抗菌薬は炎症性病変の抑制といった、病態の異相に作用点を分散することで加算以上の臨床改善が論理的に期待できる 。

バリアと到達性:外用は局所高濃度をもたらす一方、爪・角層などバリアの強い部位や深部病変には到達しにくく、経口での全身到達と補完し合うことで治療の「穴」を埋める 。

酸化ストレスの二重制御:外用抗酸化は局所でのフリーラジカル中和、経口は皮膚の系統的抗酸化能を底上げし、同一環境ストレスに対する防御の重層化が成立する 。

実装の指針(臨床・セルフケア)

疾患別に第一選択の外用を核とし、病勢や到達部位、個体差(欠乏、曝露、耐容性)に応じて経口を重ねる「階層化プロトコル」を採用するのが合理的である 。

痤瘡では「外用固定配合±経口テトラサイクリン」の短期導入→維持は非抗菌軸へ、という抗菌薬管理を前提に、紫外線対策とスキンバリア支持を並行する 。

フォトエイジング予防では、ブロードスペクトラムUV対策+外用抗酸化を土台に、曝露が強い季節やハイリスク群で経口抗酸化の補助を検討するが、製剤品質と用量・期間の一貫性を評価する 。

研究ギャップと今後

相乗性の厳密検証には、外用単独、経口単独、併用群を含む三群以上の無作為化比較と、臨床指標(例:PASI、GAGS)と機序指標(酸化ストレス、微生物叢、皮膚薬物動態)の並行評価が求められる 。

ビタミンDなど栄養的介入は欠乏補正で効果が濃縮される可能性があり、バイオマーカー層別と用量反応の最適化、泡状やマイクロニードル等のデリバリー革新との組み合わせが次の焦点となる 。

実践的結論

相乗効果は万能ではないが、痤瘡・フォトプロテクション・爪白癬などで外用×経口の組み合わせに科学的合理性と臨床的メリットが確認されている一方、乾癬等では対象選択とプロトコル標準化が鍵となる 。

実装は「機序の補完」「到達性の補完」「安全性の最適化」を三本柱に、短期の到達・長期の維持・支持療法(光対策・保湿)を統合する多層戦略として設計するのが最も合理的である 。